Archives Actualités

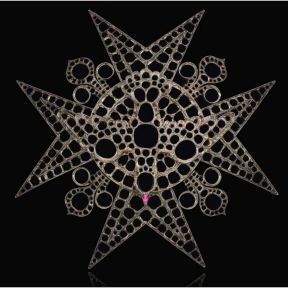

Une acquisition majeure pour le musée : l’armature de la plaque de joaillerie de l’ordre du Saint-Esprit de Charles X

Une acquisition majeure pour le musée : l’armature de la plaque de joaillerie de l’ordre du Saint-Esprit de Charles X

Le 14 novembre dernier, à l’occasion de la dispersion des collections de la famille de Bourbon-Parme chez Sotheby’s Genève, le musée a pu acquérir l’armature d’une plaque de joaillerie de l’ordre du Saint-Esprit ayant appartenu à Charles-Philippe de France, comte d'Artois, roi de France sous le nom de Charles X de 1825 à 1830. Cette acquisition a été possible grâce à une importante participation du Fonds du Patrimoine, associée au soutien de la Société des Amis. Rarissime, cette pièce fait partie des derniers témoignages connus des insignes de joaillerie arborés par la famille royale française sous l’Ancien Régime et la Restauration.

Comme nous le prouve les inventaires de 1691[1], cette pratique fut initiée par Louis XIV pour lequel furent réalisés plusieurs insignes de l’ordre du Saint-Esprit en diamants. Au début du XVIIIe siècle, l’usage se diffusa au sein de la cour. Dans ses Mémoires, Saint-Simon écrit ainsi du marquis d’Effiat : « c’est le premier particulier à qui j’ai vu une croix du Saint-Esprit de diamants fort belle sur son habit au lieu de la croix d’argent brodée »[2]. Avec l’arrivée d’un Bourbon sur le trône d’Espagne, les monarques français se mirent également à arborer l’ordre de la Toison d’or et dans les années 1750, Louis XV commanda à Jacquemin, joaillier de la couronne, deux ensembles d’insignes du Saint-Esprit et de la Toison d’or pour ses parures dites « blanche » et de « couleur ». Ces décorations, composées notamment des Mazarin II et IX, de l’œuf de Naples ou encore de la célèbre côte de Bretagne, furent victimes de la Révolution et du vol de joyaux de la Couronne en 1792.

Napoléon Ier conserva cet usage et commanda des insignes de joaillerie des ordres qu’il venait de fonder.

Avec la Restauration, les ordres du roi furent de nouveaux officiellement distribués et Louis XVIII se fit réaliser une série d’insignes de joaillerie, et son frère, alors dauphin de France, une plaque du Saint-Esprit en diamants. Montés avec les diamants de la couronne, les décorations de Louis XVIII furent hélas démontées ou dispersées sous le Second Empire et la Troisième République.

Commande privée, la plaque du comte d’Artois ne fut en revanche pas restituée à Louis-Philippe à la fin de la Restauration. Elle était composée de diamants acquis grâce aux fonds de sa liste civile. Demeurée dans ses collections durant l’exil de la famille royale, elle fut léguée par Charles X à sa petite-fille à son décès en 1836.

Cette décoration n’échappa tout de même pas à son démontage, en 1903, à l’occasion du mariage d’Elie de Bourbon-Parme avec Marie-Anne d’Autriche. Les pierres furent utilisées pour un diadème orné de fleurs de lys (également dispersé lors de la vente du 14 novembre). Seuls demeurent aujourd’hui l’armature et les rubis composant le bec et les yeux de la colombe. Tant par sa rareté que par la pratique qu’elle symbolise, cette plaque constitue une acquisition majeure pour le musée. Elle sera très prochainement exposée dans la salle des ordres royaux.

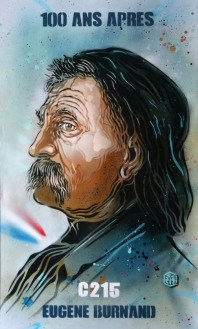

100 ANS APRES...

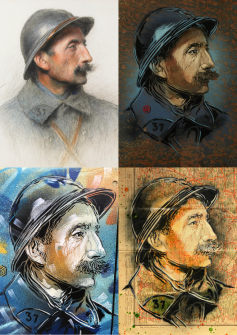

À la fin de la Première Guerre mondiale, le peintre suisse Eugène Burnand a réalisé une centaine de portraits de soldats, aumôniers et infirmières d’horizons très divers. 100 ans après… l’artiste urbain C215 revisite ces portraits et rend hommage à ces combattants par un travail plus contemporain présenté dans une double exposition dans les douves de l’Hôtel national des Invalides et au musée de la Légion d’honneur.

L’artiste a choisi 20 portraits représentatifs des armées françaises de cette période. Ils regroupent des soldats venant d’unités régulières ou de réserve, originaires de métropole ou des colonies, engagés sur terre, en mer ou dans les airs, au front comme à l’arrière.

Ils seront exposés sous forme de photographies dans les douves nord de l’Hôtel national des Invalides. Parallèlement, les pochoirs originaux ainsi que des objets de la vie quotidienne des Poilus (bidons de soldat et étuis de revolvers d’officiers) peints par C215 seront à découvrir au musée de la Légion d’honneur, ainsi que les portraits au pastel de Burnand qui font partie des collections permanentes de l’institution.

Créée dans le cadre des commémorations de l’armistice de 1918, cette double exposition 100 ans après… est un hommage aux sacrifices immenses consentis au cours de ces années d’épreuve. Elle offre un dialogue entre les deux artistes. Deux époques, deux regards, deux styles différents mais une même émotion et une même volonté de transmettre avec authenticité.

Exposition au musée : "Cent portraits pour un centenaire, les distinctions honorifiques du maréchal Foch"

Le musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie a exposé du 11 novembre 2017 au 18 février 2018 Cent portraits pour un centenaire, les soldats de Foch vus par Burnand, en collaboration avec la fondation du musée Eugène Burnand et le musée de l’Armée.

Inscrite dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, cette exposition met à l’honneur l’un des trésors du musée, Les Alliés dans la guerre des nations, série de portraits de soldats peints entre 1917 et 1921 par le suisse Eugène Burnand — et les place en regard des décorations et des bâtons de maréchal de Foch exceptionnellement prêtés par le musée de l’Armée. Sont ainsi à nouveau réunis celui qui fut commandant en chef des troupes alliées et les soldats de la Grande Guerre saisis par un portraitiste qui s’attacha à rendre toute leur humanité et dont on découvrira également certaines œuvres emblématiques résumant sa carrière de peintre naturaliste, religieux, d'histoire et celle d’illustrateur. Accompagnant les tableaux et les insignes honorifiques, de multiples vidéos historiques et le carnet de notes et de croquis d’Eugène Burnand leur donnent vie et éclairent le processus créatif de l’artiste.